车载屏幕大跃进?维信诺“黑科技”是创新还是焦虑?

当汽车“智”变:车载显示屏的狂飙突进与伪命题

从代步工具到移动行宫?车企的屏幕执念

曾几何时,汽车仅仅是A点到B点的交通工具。如今,各大车企似乎着了魔一般,疯狂堆砌车载屏幕,恨不得把整个驾驶舱变成一个巨大的iPad。从仪表盘到中控,再到后排娱乐系统,屏幕的数量和尺寸都在不断刷新记录。这种“移动智能空间”的说法,听起来科幻感十足,但仔细想想,真的有必要吗?

诚然,更大的屏幕可以显示更多的信息,更炫酷的UI设计也能提升驾驶乐趣。但是,过多的屏幕是否会分散驾驶员的注意力?复杂的操作逻辑是否会增加操作难度?在追求科技感的同时,我们是否忽略了最基本的驾驶安全?车企们一味地追求“智能化”,是否只是在制造新的焦虑,而非真正解决用户的痛点?

维信诺的“柔性”叙事:技术创新还是营销噱头?

在车载显示屏的这场“军备竞赛”中,维信诺无疑是一个积极的参与者。凭借着柔性AMOLED技术的优势,维信诺试图重新定义人车交互的场景。从全球首款量产透明A柱,到滑移卷曲中控屏,维信诺似乎总能给我们带来一些“惊喜”。

然而,这些“惊喜”背后,有多少是真正的技术创新,又有多少是精心包装的营销噱头?柔性屏固然具有可塑性强、显示效果好的优点,但其成本也相对较高。在追求“柔性”的同时,维信诺是否考虑了产品的耐用性和可靠性?在与车企深度共创的过程中,维信诺是否能够真正理解用户的需求,并将其转化为有价值的产品?这些问题,恐怕只有时间才能给出答案。

五大“黑科技”?噱头之下,藏着多少真材实料?

固曲中控:真的是“黄金角度”?别忘了人机工程学

维信诺宣称其柔性AMOLED车载固曲中控显示解决方案,拥有130°的“黄金曲率”,能够完美贴合中控台,并让驾驶员的手指与屏幕形成最佳触控角度。乍一听,似乎很有道理。但问题是,每个驾驶员的身材、坐姿都各不相同,真的存在一个适用于所有人的“黄金角度”吗?

更重要的是,这种固定曲率的设计,是否考虑到了人机工程学?长时间使用曲面屏幕,是否会造成视觉疲劳?在颠簸的路况下,驾驶员能否准确地触控屏幕?这些问题,恐怕只有经过大量的实际测试,才能得出结论。如果仅仅是为了追求美观,而牺牲了用户的舒适性和安全性,那么这种“创新”就显得毫无意义。

一体化双联屏:窄边框的执念,真的有必要?

在这个“颜值即正义”的时代,车企们似乎对窄边框有着近乎偏执的追求。维信诺的柔性AMOLED车载显示一体化解决方案,通过6mm的极窄拼缝,实现了双屏浑然一体的效果。这种设计,看起来确实很酷炫。但是,窄边框真的能够提升用户体验吗?

事实上,对于驾驶员来说,双联屏的主要作用是显示车辆信息和导航信息。窄边框固然美观,但其带来的视觉提升并不明显。相反,为了实现窄边框,厂商往往需要付出更高的成本,并可能牺牲产品的耐用性。与其在窄边框上大做文章,不如将精力放在优化显示效果、提升操作流畅度上,这才是真正能够提升用户体验的关键。

智能旋钮:复古情怀,还是设计倒退?

维信诺的柔性AMOLED车载显示一体化解决方案,首次将传统机械旋钮与柔性屏深度整合。这种设计,既保留了机械旋钮的触感,又增加了屏幕显示的灵活性。维信诺称其为“复古未来主义的完美平衡”。但我个人认为,这更像是一种设计上的倒退。

在触控操作已经成为主流的今天,重新引入机械旋钮,真的有必要吗?诚然,机械旋钮在某些情况下,可能比触控操作更加便捷。例如,在驾驶过程中,盲操作旋钮可以更快速地调节音量或空调。但是,这种便捷性是以牺牲屏幕的整体性和美观性为代价的。更何况,旋钮的数量越多,驾驶舱的复杂度就越高,反而会分散驾驶员的注意力。如果只是为了满足一小部分用户的怀旧情怀,而牺牲了整体的设计理念,那么这种“创新”就显得有些本末倒置。

防窥屏:保护隐私,还是制造焦虑?

维信诺的柔性AMOLED车载智能防窥解决方案,通过特殊的防窥膜结构,可以有效防止他人窥视屏幕内容,从而保护车内商务隐私。这种设计,听起来似乎很贴心。但问题是,真的有必要在车内安装防窥屏吗?

对于绝大多数用户来说,车载屏幕的主要用途是显示导航信息和娱乐内容。这些内容,并没有太多的隐私可言。即使在车内进行商务会议,用户也可以通过调整屏幕角度或使用物理遮挡物来保护隐私。安装防窥屏,反而会降低屏幕的亮度和清晰度,影响观看体验。更重要的是,防窥屏的存在,可能会让用户产生不必要的焦虑,总觉得有人在窥视自己。与其制造这种焦虑,不如提高用户的隐私意识,让他们自己选择是否需要额外的保护措施。

UDIR屏下摄像:噱头满满,实用性几何?

维信诺的柔性AMOLED车载UDIR解决方案,将摄像头隐藏在屏幕下方,实现了真正的全面屏效果。这种设计,看起来确实很惊艳。但是,屏下摄像头的实用性,一直备受争议。

由于光线需要穿过屏幕才能到达摄像头,因此屏下摄像头的成像效果往往不如传统摄像头。尤其是在光线不足的情况下,屏下摄像头的成像质量会大打折扣。对于车载摄像头来说,清晰的成像至关重要,因为它关系到驾驶安全。如果为了追求美观,而牺牲了摄像头的性能,那么这种“创新”就显得得不偿失。更何况,屏下摄像头的成本也相对较高,可能会增加车辆的售价。对于消费者来说,是否愿意为这种华而不实的功能买单,还是一个未知数。

屏幕的未来?与其追求“无形”,不如关注“可用”

别再吹“智能生命体”了,先把用户体验做好吧!

维信诺高呼,未来的汽车要成为“可感知、可交互、可进化”的智能生命体。听起来很宏伟,对吧?但现实是,很多车企连最基本的用户体验都做不好。车载导航经常出错,语音助手反应迟钝,车机系统卡顿死机… 这些问题,才是用户最关心的问题。如果连这些问题都解决不了,又有什么资格谈论“智能生命体”?

在我看来,与其追求那些华而不实的“智能化”功能,不如先把用户体验做好。优化导航算法,提升语音识别率,改进车机系统的稳定性… 这些看似不起眼的小改进,反而更能提升用户的满意度。毕竟,对于大多数用户来说,汽车只是一个代步工具,而不是一个需要情感交流的“伙伴”。

中国创新?别被“弯道超车”的口号蒙蔽双眼

文章的结尾,不免俗地提到了“中国创新”,并暗示维信诺正在书写下一个十年。这种说法,听起来很振奋人心。但我们必须保持清醒的头脑,不要被“弯道超车”的口号蒙蔽双眼。

诚然,中国在某些领域取得了显著的进步。但在车载显示技术方面,我们仍然与国际领先水平存在差距。例如,在OLED材料、驱动芯片等方面,我们仍然依赖进口。如果只是在现有技术的基础上进行一些小修小补,而没有真正的核心技术突破,那么所谓的“中国创新”,也只是空中楼阁,不堪一击。更重要的是,创新不应该仅仅是为了赶超别人,而应该是为了满足用户的需求,解决实际问题。如果只是为了追求“第一”,而忽略了用户的体验,那么这种“创新”就毫无意义。

股票型基金

MORE>-

揭秘中国股市的“缅A”:国家队、规则与散户的博弈

近年来,不少人谈论着“缅A”,却对这个概念知之甚少。实际上,它指的是...

-

黄金期货趋势预测:技术、基本面与市场情绪的综合分析

黄金期货市场波动剧烈,精准预测其走势是众多投资者追求的目标。然而,黄...

-

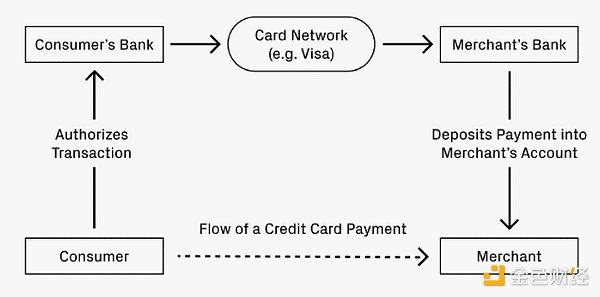

稳定币的未来:借鉴信用卡网络的成功经验

稳定币是近年来最具变革性的支付方式,改变了资金流动的模式,其低廉的跨...

-

ETH 4小时K线图技术分析:短期震荡,谨慎观望

近期ETH价格经历震荡下跌,当前价格在2446.38美元附近运行。4...

-

基金圈大地震!贝莱德、红塔红土同时换帅,背后真相细思极恐!

基金公司高管变动频繁:贝莱德与红塔红土双双换帅近期,基金行业人事...

-

感谢分享石四药集团的公告解读!这篇文章分析得比较全面,结合了资本运作、公司发...

-

感谢分享博时中债5-10农发行A基金的信息!近一年11.23%的收益率看着不...

-

感谢分享ChatGPT的分析,很有参考价值。文中提到的‘拉高出货’和鲸鱼操纵...

-

似水年华 评论文章:金属价格下跌,原因复杂,宏观经济和供需关系是主要因素。区块链技术应用于金属市...

-

跌破10万美元?这波动也太大了!看来特朗普的政策影响比想象中复杂,专家预测更...

- 最近发表

-

- 宠物经济万亿商机:源飞宠物营收藏隐忧,蔡力行也关注,威力彩般诱人?

- 有友食品西雅展:鳳爪創新升級,打造國民零食品牌

- 烘焙奧運:中國國際焙烤展揭幕,聖牧塞茵蘇「0芽孢」馬斯卡彭引領清潔標籤革命

- 深交所全球投資者大會:聚焦中國新質生產力,警惕投資風險與挑戰

- 2029加密貨幣:比特幣島興衰、中本聰神話與隱秘圈的覺醒【蘇花公路、fantasy life i】

- 戛纳“中国之夜”:文化豪赌?镀金?谁在定义中国故事?

- 车载屏幕大跃进?维信诺“黑科技”是创新还是焦虑?

- 《Ghost Town》VR解谜:迷室精神续作?创新还是重复?

- A股惊现一日游行情:权重股"楚门世界",散户血亏!

- 警惕!黄金原油投资分析内幕:别再被“大师”套路!