公募基金改革:吴清“新政”能否终结旱涝保收,重塑投资者信心?

公募基金改革落地:一场迟来的正义?

千呼万唤始出来,证监会主席吴清在5月7日的国新办发布会上正式宣布《推动公募基金高质量发展行动方案》落地。这场酝酿已久的改革,目标直指公募基金行业长期存在的顽疾:旱涝保收的管理费、重规模轻回报的导向、以及对投资者利益的漠视。三十多次的专题调研,听取各方意见,聚焦投资者关心的痛点、难点,看似诚意满满,但这场迟来的“正义”,真的能让投资者重拾信心吗?

长期以来,公募基金行业“旱涝保收”的模式备受诟病。无论基金业绩如何,管理费照收不误,这无疑助长了基金公司“重规模、轻业绩”的倾向。基金经理疲于奔命地追求规模扩张,而非真正为投资者创造价值。更有甚者,为了迎合市场热点,频繁调仓换股,导致“高换手率”,最终损害了投资者的利益。如今,监管层终于下决心打破这种不合理的局面,推出浮动管理费、强化业绩考核等措施,试图将基金公司的利益与投资者的利益绑定在一起。然而,理想很丰满,现实很骨感,这些改革措施能否真正触及问题的核心,还有待时间检验。

吴清主席的“新政”:理想与现实的距离

吴清主席此次推出的公募基金改革方案,可谓是诚意满满,试图从多个维度入手,解决行业痛点。然而,仔细分析这些“新政”,却发现理想与现实之间仍然存在着巨大的鸿沟。这些措施能否真正落地,发挥实效,仍然充满着不确定性。

浮动费率:能打破“旱涝保收”的魔咒吗?

浮动费率的推出,无疑是本次改革的一大亮点。监管层希望通过这种方式,将基金管理人的利益与投资者的收益紧密联系在一起。业绩好,多收管理费;业绩差,少收甚至不收管理费。理论上,这能够倒逼基金管理人更加努力地为投资者创造价值。然而,实际操作中,如何界定“业绩好”与“业绩差”?基准如何选择?浮动比例如何确定?这些问题都直接影响着浮动费率的实际效果。更重要的是,一些基金公司可能会通过操纵短期业绩来获取高额管理费,从而牺牲长期投资者的利益。浮动费率,能否真正打破“旱涝保收”的魔咒,恐怕还有待观察。

考核指标:短视行为的终结者?

将业绩是否跑赢基准、投资者盈亏情况纳入考核指标,这无疑是对基金公司“重规模轻回报”导向的一次纠偏。监管层希望通过这种方式,引导基金公司更加关注投资者的实际收益,而非仅仅追求规模扩张。然而,考核指标的设置也存在着一定的风险。如果考核过于强调短期业绩,可能会导致基金经理更加关注短期收益,从而采取更加激进的投资策略,增加投资风险。此外,如果考核指标过于单一,可能会导致基金经理为了迎合考核指标而进行投资,从而忽视了市场的实际情况,最终损害了投资者的利益。考核指标,能否真正成为短视行为的终结者,仍然充满着挑战。

业绩基准:一把衡量真金的尺子?

清晰的业绩比较基准,无疑是衡量基金真实业绩的重要标准。长期以来,由于缺乏统一的业绩比较基准,投资者很难判断基金的真实业绩。一些基金公司可能会通过模糊业绩比较基准来掩盖其真实的投资水平。此次改革,要求为每只基金设立清晰的业绩比较基准,这无疑是对投资者知情权的一种保障。然而,业绩比较基准的选择也至关重要。如果业绩比较基准选择不当,可能会导致基金业绩被高估或低估,从而误导投资者。因此,如何选择合适的业绩比较基准,仍然是一个需要认真思考的问题。

三年考核:长期投资的护身符?

明确三年以上考核权重不低于80%,这无疑是对长期价值投资的一种鼓励。监管层希望通过这种方式,引导基金经理更加关注长期投资价值,而非仅仅追逐短期市场热点。然而,三年考核能否真正成为长期投资的护身符,仍然存在着疑问。首先,三年时间对于一些投资周期较长的基金来说,可能仍然不够。其次,三年考核可能会导致基金经理为了保住自己的饭碗,而采取更加保守的投资策略,从而降低了基金的收益率。因此,三年考核,能否真正发挥长期投资的引导作用,还有待实践检验。

投资顾问:谁来保护散户的利益?

抓紧出台公募基金投资顾问管理的规定,这无疑是对投资者服务的一种提升。长期以来,由于缺乏专业的投资顾问,散户投资者往往难以选择合适的基金,也难以制定合理的投资策略。投资顾问的出现,可以为散户投资者提供专业的投资建议,帮助他们更好地进行投资。然而,投资顾问的资质如何认定?投资顾问的收费标准如何确定?投资顾问的责任如何界定?这些问题都需要监管层认真思考。更重要的是,如何保证投资顾问能够真正站在投资者的角度,为其提供客观、公正的投资建议,而非仅仅是为了推销自己的产品,这才是问题的关键。谁来保护散户的利益,这是一个需要长期关注的问题。

巴菲特的遗产:中国何时能有真正的价值投资?

吴清主席在发布会上提到了即将退休的巴菲特,并呼吁市场出现百年老店、优秀的投资机构。这无疑是对价值投资的一种肯定。然而,在中国市场,价值投资之路仍然充满着挑战。首先,中国市场的投资者结构以散户为主,散户投资者往往更加关注短期收益,而非长期价值。其次,中国市场的波动性较大,价值投资往往需要较长的时间才能看到回报。最后,中国市场的监管环境仍然不够完善,价值投资可能会受到一些不正当竞争的影响。因此,中国何时能有真正的价值投资,这仍然是一个需要长期探索的问题。

改革的四个“突出”:能否触及灵魂?

吴清主席在介绍改革方案时,强调了四个“突出”,分别是:强化与投资者的利益绑定、增强基金投资行为稳定性、提升服务投资者的能力、发展壮大权益类基金。这四个“突出”,看似抓住了问题的关键,但仔细分析,却发现其中存在着不少值得商榷的地方。这些“突出”,能否真正触及公募基金行业的灵魂,仍然充满着疑问。

利益绑定:形式大于内容?

强化与投资者的利益绑定,这无疑是本次改革的核心目标之一。通过浮动管理费、业绩考核等方式,监管层希望将基金管理人的利益与投资者的利益紧密联系在一起。然而,这种利益绑定,是否仅仅是形式上的?一些基金公司可能会通过操纵短期业绩、调整投资策略等方式,来迎合考核指标,从而损害长期投资者的利益。更重要的是,一些基金公司可能会通过发行结构性产品、通道业务等方式,来规避监管,从而实现旱涝保收的目的。因此,强化利益绑定,不能仅仅停留在形式上,更要注重实质性的内容,要加强监管,防止基金公司钻空子。

投资稳定:治标不治本?

增强基金投资行为稳定性,这无疑是对“高换手率”、“风格漂移”等问题的一种纠正。监管层希望通过设立清晰的业绩比较基准、明确三年以上考核权重等方式,来引导基金经理更加关注长期投资价值,而非仅仅追逐短期市场热点。然而,这种稳定,是否仅仅是治标不治本?一些基金经理可能会为了避免考核压力,而采取更加保守的投资策略,从而降低了基金的收益率。更重要的是,一些基金公司可能会通过调整基金经理、改变投资策略等方式,来规避监管,从而实现自己的利益。因此,增强投资稳定,不能仅仅依靠外部的约束,更要依靠内部的激励,要建立合理的激励机制,引导基金经理更加关注长期投资价值。

服务能力:羊毛出在羊身上?

提升服务投资者的能力,这无疑是对投资者权益的一种保护。通过出台公募基金投资顾问管理的规定,监管层希望能够为投资者提供更加专业的投资建议,帮助他们更好地进行投资。然而,这种服务,是否最终会羊毛出在羊身上?一些基金公司可能会通过提高管理费、销售费等方式,来弥补投资顾问的成本,最终损害了投资者的利益。更重要的是,一些投资顾问可能会为了推销自己的产品,而向投资者推荐不合适的基金,从而损害了投资者的利益。因此,提升服务能力,不能仅仅依靠增加服务项目,更要注重服务的质量,要加强监管,防止基金公司变相收费。

权益基金:一场豪赌?

发展壮大权益类基金,这无疑是对资本市场的一种支持。监管层希望通过鼓励基金公司发行更多的权益类基金,来增加市场的流动性,从而促进资本市场的发展。然而,发展壮大权益类基金,是否最终会变成一场豪赌?一些基金公司可能会为了追求规模扩张,而发行一些风险较高的权益类基金,从而损害了投资者的利益。更重要的是,如果市场出现大幅下跌,权益类基金可能会面临巨大的赎回压力,从而引发系统性风险。因此,发展壮大权益类基金,不能仅仅追求数量的增长,更要注重质量的提升,要加强风险管理,防止市场出现大幅波动。

吴清的改革路线图:雷声大雨点小?

吴清主席上任以来,多次强调公募基金改革的重要性,并提出了具体的改革措施,涵盖了降费、发展权益基金、加大中低波动型产品创新、股票ETF快速注册、强化监管分类评价引导、引导自购、允许参与定增以及打击投机行为等多个方面。这些措施看似力度很大,但仔细分析,却发现其中存在着不少“雷声大雨点小”的嫌疑。这些改革措施能否真正改变公募基金行业的现状,仍然充满着疑问。

降费:杯水车薪?

持续推动降费,并计划从2025年起进一步降低基金销售费率,预计每年合计可以为投资者节约大约450亿的费用。这无疑是对投资者的一种利好。然而,与公募基金行业庞大的管理规模相比,450亿的费用节约,只能算是“杯水车薪”。更重要的是,一些基金公司可能会通过提高其他费用,如托管费、交易佣金等方式,来弥补降费带来的损失,从而使得投资者最终并没有真正享受到降费的红利。因此,降费,不能仅仅停留在降低管理费和销售费上,更要全面清理各种不合理的收费项目,真正降低投资者的成本。

权益基金:拔苗助长?

大力发展权益基金,并提出公募基金改革助力持有A股流通市值未来三年每年至少增长10%。这无疑是对资本市场的一种支持。然而,这种发展,是否最终会变成“拔苗助长”?如果市场环境不佳,强行发展权益基金,可能会导致基金业绩不佳,从而损害投资者的利益。更重要的是,一些基金公司可能会为了完成任务,而发行一些风险较高的权益类基金,从而增加了市场的风险。因此,发展权益基金,不能仅仅追求数量的增长,更要注重质量的提升,要建立健康的资本市场环境,为权益基金的发展提供良好的土壤。

中低波动:安慰剂?

加大中低波动型产品创新力度,实现浮动费率产品试点转常规。这无疑是对风险厌恶型投资者的一种照顾。然而,中低波动型产品,是否仅仅是一种“安慰剂”?一些基金公司可能会通过降低收益率,来降低波动性,从而使得投资者最终并没有获得满意的回报。更重要的是,一些基金公司可能会将一些高风险的资产包装成中低波动型产品,从而欺骗投资者。因此,加大中低波动型产品创新力度,不能仅仅追求产品的包装,更要注重产品的实质,要加强风险提示,保护投资者的利益。

ETF快速注册:为谁提速?

股票ETF快速注册机制,原则上从受理之日起5个工作日内完成注册。这无疑是对基金公司的一种便利。然而,这种提速,最终是为了谁?如果基金公司为了追求快速注册,而忽视了产品的质量,从而发行了一些不合格的ETF产品,最终损害了投资者的利益。更重要的是,快速注册可能会导致市场出现过多的同质化ETF产品,从而加剧市场竞争,降低基金公司的收益。因此,ETF快速注册,不能仅仅追求速度,更要注重质量,要加强审核,确保ETF产品的质量。

监管评价:自娱自乐?

强化监管分类评价引导,提高权益类基金规模占比和长期业绩等指标在监管分类评价当中的权重。这无疑是对基金公司的一种引导。然而,这种评价,是否最终会变成一种“自娱自乐”?如果基金公司为了迎合监管评价,而采取一些不符合市场规律的投资策略,从而损害了投资者的利益。更重要的是,监管评价可能会导致基金公司之间的恶性竞争,从而降低整个行业的水平。因此,强化监管分类评价引导,不能仅仅追求评价的结果,更要注重评价的过程,要建立公平、公正、公开的评价体系。

基金自购:左手倒右手?

引导基金公司将每年利润的一定比例自购旗下的权益类基金。这无疑是对市场的一种信心提振。然而,这种自购,是否仅仅是一种“左手倒右手”?如果基金公司为了完成自购任务,而动用其他资金,从而影响了正常的经营,最终损害了投资者的利益。更重要的是,如果市场出现大幅下跌,基金公司的自购行为可能会无力支撑,从而引发更大的恐慌。因此,引导基金自购,不能强制要求,更要鼓励自愿,要建立合理的激励机制,引导基金公司真正将自身利益与投资者利益联系在一起。

定增参与:浑水摸鱼?

允许公募基金等机构投资者作为战略投资者更加积极参与上市公司定增等。这无疑是对上市公司的一种支持。然而,允许参与定增,是否最终会变成一种“浑水摸鱼”?一些基金公司可能会与上市公司勾结,通过操纵定增价格来获取不正当利益,从而损害其他投资者的利益。更重要的是,参与定增可能会导致基金公司持有的流动性资产减少,从而降低了基金的风险承受能力。因此,允许参与定增,不能放任自流,更要加强监管,防止出现内幕交易和利益输送。

打击投机:亡羊补牢?

坚决纠治“高换手率”“风格漂移”等过度投机行为,加大对违法违规行为查处力度。这无疑是对市场秩序的一种维护。然而,打击投机,是否仅仅是“亡羊补牢”?如果市场已经出现了大量的投机行为,再进行打击,可能会导致市场恐慌,从而损害投资者的利益。更重要的是,打击投机不能仅仅依靠事后惩罚,更要依靠事前预防,要建立完善的监管体系,防止投机行为的发生。

费率改革的“小恩小惠”:能否挽回投资者的信心?

通过分阶段降低综合费率,预计每年可以为投资者节省成本超过450亿元。同时,通过推进费率改革,让基金公司与投资者利益的绑定更加紧密。这看似是对投资者实实在在的让利,但仔细想想,这区区450亿,真的能挽回投资者对公募基金行业的信心吗?

多年来,公募基金行业给投资者的印象,更多的是“旱涝保收”的管理费、高昂的销售费用、以及不尽如人意的投资回报。投资者不仅要承担市场波动的风险,还要被基金公司“雁过拔毛”,最终落得个血本无归的下场。如今,监管层终于下决心进行费率改革,试图降低投资者的成本。但与投资者多年来遭受的损失相比,这450亿,只能算是“小恩小惠”,根本无法弥补投资者心中的伤痕。更重要的是,如果基金公司在降低费率的同时,降低了服务质量,或者通过其他方式变相收费,那么这种费率改革,就没有任何意义。因此,费率改革,不能仅仅是数字上的游戏,更要注重实际效果,要让投资者真正感受到实惠,才能挽回投资者对公募基金行业的信心。

股票型基金

MORE>-

揭秘中国股市的“缅A”:国家队、规则与散户的博弈

近年来,不少人谈论着“缅A”,却对这个概念知之甚少。实际上,它指的是...

-

黄金期货趋势预测:技术、基本面与市场情绪的综合分析

黄金期货市场波动剧烈,精准预测其走势是众多投资者追求的目标。然而,黄...

-

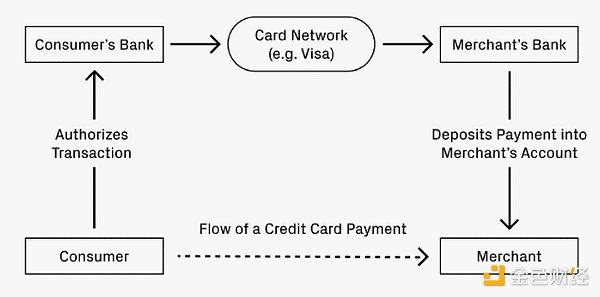

稳定币的未来:借鉴信用卡网络的成功经验

稳定币是近年来最具变革性的支付方式,改变了资金流动的模式,其低廉的跨...

-

ETH 4小时K线图技术分析:短期震荡,谨慎观望

近期ETH价格经历震荡下跌,当前价格在2446.38美元附近运行。4...

-

基金圈大地震!贝莱德、红塔红土同时换帅,背后真相细思极恐!

基金公司高管变动频繁:贝莱德与红塔红土双双换帅近期,基金行业人事...

-

感谢分享石四药集团的公告解读!这篇文章分析得比较全面,结合了资本运作、公司发...

-

感谢分享博时中债5-10农发行A基金的信息!近一年11.23%的收益率看着不...

-

感谢分享ChatGPT的分析,很有参考价值。文中提到的‘拉高出货’和鲸鱼操纵...

-

似水年华 评论文章:金属价格下跌,原因复杂,宏观经济和供需关系是主要因素。区块链技术应用于金属市...

-

跌破10万美元?这波动也太大了!看来特朗普的政策影响比想象中复杂,专家预测更...

- 最近发表

-

- 宠物经济万亿商机:源飞宠物营收藏隐忧,蔡力行也关注,威力彩般诱人?

- 有友食品西雅展:鳳爪創新升級,打造國民零食品牌

- 烘焙奧運:中國國際焙烤展揭幕,聖牧塞茵蘇「0芽孢」馬斯卡彭引領清潔標籤革命

- 深交所全球投資者大會:聚焦中國新質生產力,警惕投資風險與挑戰

- 2029加密貨幣:比特幣島興衰、中本聰神話與隱秘圈的覺醒【蘇花公路、fantasy life i】

- 戛纳“中国之夜”:文化豪赌?镀金?谁在定义中国故事?

- 车载屏幕大跃进?维信诺“黑科技”是创新还是焦虑?

- 《Ghost Town》VR解谜:迷室精神续作?创新还是重复?

- A股惊现一日游行情:权重股"楚门世界",散户血亏!

- 警惕!黄金原油投资分析内幕:别再被“大师”套路!