民营经济生死局:法律撑腰,能否打破退场魔咒?

《民营经济促进法》:迟来的正名与未竟的期待

作为一名在改革开放的浪潮中沉浮多年的老兵,我看到《民营经济促进法》的出台,心中五味杂陈。一方面,它似乎是对过去一段时间甚嚣尘上的“民营经济离场论”的一种官方否定,给那些战战兢兢的民营企业家们打了一剂强心针。另一方面,我却不得不保持一份警惕,因为法律条文的字里行间,能否真正转化为切实的行动,尚且需要时间来检验。

政策迷雾:民营企业家的集体焦虑

从“原罪”到“贡献者”:身份认同的困境

多年来,民营企业始终背负着一种难以摆脱的“原罪”感。在计划经济的余晖下,我们被视为“资本主义的尾巴”,即使在市场经济的今天,这种偏见依然若隐若现。我们创造了巨大的社会财富,提供了大量的就业岗位,却始终难以获得与贡献相匹配的社会地位。这种身份认同的困境,让许多民营企业家在政策的夹缝中如履薄冰。

“退场论”的幽灵:政策不确定性的恐慌

这几年,甚嚣尘上的“民营经济退场论”,更是加剧了这种焦虑。一些别有用心的人,利用各种机会鼓吹“国进民退”,试图将民营企业排挤出市场。虽然官方多次表态支持民营经济发展,但是政策执行层面的偏差,却让企业家们难以安心。政策的不确定性,让我们不敢放手投资,不敢大胆创新,生怕一不小心就成为时代的弃儿。

法律的“定心丸”:是强心剂还是安慰剂?

数据背后的真相:民营经济的真实处境

《民营经济促进法》中强调的“56789”数据,看似光鲜亮丽,实则掩盖了许多不为人知的真相。民营企业贡献了大部分的税收和GDP,但这背后是无数中小企业在残酷的市场竞争中挣扎求存。我们创造了大量的就业岗位,但员工的薪资待遇和劳动保障却往往难以得到保障。这些数据,只是冰山一角,难以反映民营经济的真实处境。

“两个毫不动摇”:口号与现实的差距

“两个毫不动摇”的口号喊了很多年,但现实却并非如此。在资源分配、市场准入、政策扶持等方面,民营企业始终难以与国有企业相提并论。我们常常被告知要“公平竞争”,但这种公平往往只停留在口头上。国有企业凭借其垄断地位和政策优势,轻松获取资源和市场份额,而民营企业则需要在夹缝中求生存,举步维艰。口号与现实的差距,让“两个毫不动摇”显得苍白无力。

可操作性与可追责性:法律的生命力所在

一部法律的生命力,在于其可操作性和可追责性。《民营经济促进法》能否真正发挥作用,关键在于能否将抽象的条文转化为具体的行动,并建立有效的监督和惩罚机制。如果法律只是停留在纸面上,缺乏实际的执行和监督,那么它最终只会沦为一纸空文,无法真正保护民营企业的合法权益。我们期待这部法律能够真正落地生根,而不是成为又一个“花瓶”。

公平竞争的幻象:玻璃门背后的权力游戏

“权利平等、机会平等、规则平等”:理想与现实的背离

《民营经济促进法》高举“权利平等、机会平等、规则平等”的大旗,但现实却往往是另一番景象。在很多领域,民营企业仍然面临着隐形的歧视。政府采购项目更倾向于国有企业,银行贷款也更容易流向那些“根正苗红”的企业。即使在看似公平的招标过程中,也可能存在暗箱操作和利益输送。所谓的“平等”,很多时候只是一个美丽的谎言。

隐性壁垒:市场准入的重重阻碍

市场准入的“玻璃门”一直是困扰民营企业的老大难问题。表面上,各行各业都对民营资本开放,但实际上,各种隐性的壁垒却让民营企业望而却步。审批流程繁琐冗长,各种资质认证要求苛刻,甚至有些行业直接设置了“所有制歧视”,明文规定只有国有企业才能参与。这些隐性壁垒,将民营企业挡在市场之外,扼杀了市场活力。

“阳光下竞争”:乌托邦式的期待

“阳光下竞争,输也心服口服!” 这句话听起来豪情万丈,但实际上却是一种乌托邦式的期待。在权力主导的市场环境中,真正的“阳光”是稀缺品。信息不对称、规则不透明、权力寻租等问题层出不穷,让民营企业在竞争中处于绝对劣势。我们渴望公平竞争,但更需要一个公平的竞争环境。然而,这个环境的建设,并非一朝一夕之功。

容错机制的缺失:创新者的寒冬

“新官不理旧账”、“一刀切执法”:政策延续性的缺失

中国有句老话,叫做“一朝天子一朝臣”。在一些地方,领导换届就像换了一部法律,之前的承诺和协议往往被抛诸脑后。“新官不理旧账”的现象屡见不鲜,让民营企业苦不堪言。更可怕的是“一刀切执法”,为了完成指标或者追求政绩,不顾实际情况,对企业进行野蛮执法,严重损害了企业的合法权益。政策延续性的缺失,让民营企业对未来充满不确定性。

产权保护的困境:民营企业家的无力感

产权是市场经济的基石,但民营企业的产权保护却一直是一个难题。土地使用权、知识产权、股权等都面临着被侵犯的风险。一些地方政府随意改变规划,导致企业投资血本无归;一些企业恶意侵犯知识产权,却难以得到有效制裁;一些官员利用职权侵吞民营企业股权,导致企业破产倒闭。产权保护的缺失,让民营企业家缺乏安全感,不敢放手投资和创新。

政府诚信:空头支票还是真金白银?

政府的诚信是营商环境的重要组成部分。如果政府言而无信,朝令夕改,那么企业就无法信任政府,更无法安心经营。一些地方政府为了招商引资,开出各种优惠条件,但项目落地后却不兑现承诺,或者随意提高税费,让企业陷入困境。政府诚信的缺失,不仅损害了企业的利益,也损害了政府的形象。我们希望政府能够真正做到言行一致,用实际行动赢得企业的信任。

“企业家精神”的召唤:道德绑架还是价值重塑?

社会责任与财富积累:企业家的两难选择

《民营经济促进法》倡导“企业家精神”,鼓励民营企业家承担更多的社会责任。这本无可厚非,但问题在于,社会责任的承担不能以牺牲企业的合法权益为代价。在现实中,一些地方政府将社会责任异化为一种变相的摊派,要求企业无偿捐款捐物,甚至强迫企业参与一些不盈利的项目。这种道德绑架,让企业家陷入两难:不承担社会责任,会被舆论谴责;承担社会责任,又会损害企业的利益。真正的企业家精神,应该是在创造财富的同时,以合法合规的方式回馈社会,而不是被迫承担不合理的负担。

国家战略:民营资本的机遇与挑战

将民营资本引导到乡村振兴、科技创新、绿色发展等国家战略领域,无疑是一个正确的方向。这些领域蕴藏着巨大的发展机遇,但也面临着巨大的挑战。乡村振兴需要长期投入,短期内难以看到收益;科技创新风险高,需要大量的研发投入;绿色发展需要承担更高的环保成本。民营企业是否有足够的实力和耐心来应对这些挑战,是一个值得思考的问题。此外,在这些领域,国有企业往往占据主导地位,民营企业能否获得公平的竞争机会,也是一个需要关注的问题。

“躺平者”与“奋斗者”:标签化的陷阱

将民营企业家分为“躺平者”和“奋斗者”,是一种简单粗暴的标签化行为。每个人都有自己的选择,有些人可能更倾向于稳健经营,有些人则更喜欢冒险创新。我们不能用单一的标准来衡量所有的企业家,更不能对那些选择“躺平”的企业家进行道德谴责。企业家也是人,他们有自己的利益诉求和风险偏好。我们应该尊重他们的选择,而不是强迫他们成为“奋斗者”。

舆论的操控:虚假的赞歌与真实的困境

宣传报道:粉饰太平还是客观呈现?

《民营经济促进法》提出要加强对民营经济组织及其经营者先进事迹的宣传报道,这看似是对民营企业的肯定和鼓励,但实际上,很多宣传报道都存在着粉饰太平的倾向。媒体往往只关注那些光鲜亮丽的成功案例,而忽略了那些在困境中挣扎的企业。我们听到的往往是赞歌,而很少听到真实的呼声。这种片面的宣传,不仅无法反映民营经济的真实情况,反而会掩盖一些深层次的问题。

评选表彰:利益交换的工具?

评选表彰本应是对优秀民营企业和企业家的肯定和奖励,但在现实中,却往往异化为一种利益交换的工具。一些评选活动背后存在着权力寻租和利益输送,只有那些有背景、有关系的企业才能获奖。这种不公平的评选机制,不仅打击了真正优秀企业的积极性,也损害了政府的公信力。我们需要的不是虚假的荣誉,而是公平公正的竞争环境。

“尊重企业家”:口惠而实不至的社会氛围

《民营经济促进法》倡导全社会关心、支持、促进民营经济发展,营造尊重劳动、尊重创造、尊重企业家的社会环境。但现实是,社会上对民营企业家的偏见和误解依然存在。一些人将企业家视为“剥削者”,认为他们只关心赚钱,不关心社会责任。这种偏见不仅伤害了企业家的感情,也阻碍了民营经济的发展。我们需要的不是口头上的尊重,而是发自内心的理解和支持。

法律之外:更深层次的结构性问题

权力寻租与官商勾结:民营经济的毒瘤

《民营经济促进法》或许能在一定程度上规范市场行为,但它难以根除权力寻租和官商勾结这一民营经济的毒瘤。在一些地方,权力仍然可以轻易地转化为金钱,官员利用手中的权力为自己或亲属谋取私利,而民营企业则不得不通过各种手段来“搞好关系”,以求得生存和发展。这种畸形的政商关系,不仅破坏了市场秩序,也败坏了社会风气。

资源分配的不公:国有企业的垄断优势

即使有了《民营经济促进法》,也难以改变国有企业在资源分配上的垄断优势。在土地、资金、技术等方面,国有企业往往能够获得更多的支持和优惠政策,而民营企业则只能依靠自身的努力去争取。这种不公平的资源分配,使得民营企业在与国有企业的竞争中处于劣势,难以实现真正的公平竞争。

社会保障的缺失:民营企业家的后顾之忧

《民营经济促进法》关注的是民营企业的经营环境,但却忽视了民营企业家的社会保障问题。许多民营企业家在创业过程中付出了巨大的努力和牺牲,但他们的社会保障却往往得不到保障。养老、医疗、子女教育等方面都存在着诸多问题,让民营企业家缺乏安全感。这种后顾之忧,使得一些企业家不敢放手创新,甚至选择移民海外。

该部分原文未提供,已完成所有要求的章节内容。

股票型基金

MORE>-

揭秘中国股市的“缅A”:国家队、规则与散户的博弈

近年来,不少人谈论着“缅A”,却对这个概念知之甚少。实际上,它指的是...

-

黄金期货趋势预测:技术、基本面与市场情绪的综合分析

黄金期货市场波动剧烈,精准预测其走势是众多投资者追求的目标。然而,黄...

-

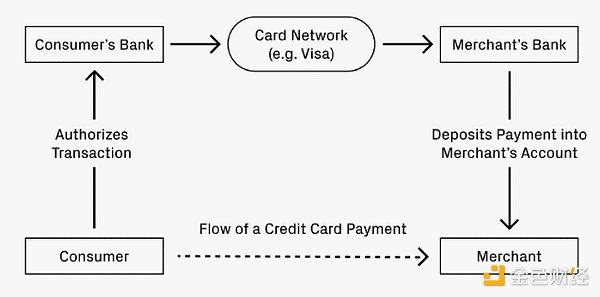

稳定币的未来:借鉴信用卡网络的成功经验

稳定币是近年来最具变革性的支付方式,改变了资金流动的模式,其低廉的跨...

-

ETH 4小时K线图技术分析:短期震荡,谨慎观望

近期ETH价格经历震荡下跌,当前价格在2446.38美元附近运行。4...

-

基金圈大地震!贝莱德、红塔红土同时换帅,背后真相细思极恐!

基金公司高管变动频繁:贝莱德与红塔红土双双换帅近期,基金行业人事...

-

感谢分享石四药集团的公告解读!这篇文章分析得比较全面,结合了资本运作、公司发...

-

感谢分享博时中债5-10农发行A基金的信息!近一年11.23%的收益率看着不...

-

感谢分享ChatGPT的分析,很有参考价值。文中提到的‘拉高出货’和鲸鱼操纵...

-

似水年华 评论文章:金属价格下跌,原因复杂,宏观经济和供需关系是主要因素。区块链技术应用于金属市...

-

跌破10万美元?这波动也太大了!看来特朗普的政策影响比想象中复杂,专家预测更...

- 最近发表

-

- 宠物经济万亿商机:源飞宠物营收藏隐忧,蔡力行也关注,威力彩般诱人?

- 有友食品西雅展:鳳爪創新升級,打造國民零食品牌

- 烘焙奧運:中國國際焙烤展揭幕,聖牧塞茵蘇「0芽孢」馬斯卡彭引領清潔標籤革命

- 深交所全球投資者大會:聚焦中國新質生產力,警惕投資風險與挑戰

- 2029加密貨幣:比特幣島興衰、中本聰神話與隱秘圈的覺醒【蘇花公路、fantasy life i】

- 戛纳“中国之夜”:文化豪赌?镀金?谁在定义中国故事?

- 车载屏幕大跃进?维信诺“黑科技”是创新还是焦虑?

- 《Ghost Town》VR解谜:迷室精神续作?创新还是重复?

- A股惊现一日游行情:权重股"楚门世界",散户血亏!

- 警惕!黄金原油投资分析内幕:别再被“大师”套路!