长沙银行的“快乐”褪色:业绩放缓、踩雷不断,区域银行增长焦虑

“快乐银行”的增长焦虑:长沙银行的隐忧与挑战

曾几何时,“快乐银行”是长沙银行的一张亮丽名片,一句“一家智造快乐的银行”的口号,似乎也让储户们感受到了金融服务也能带来的愉悦。然而,当快乐的表象逐渐褪去,长沙银行(601577.SH)面临的现实却并不轻松。业绩增速放缓,资产质量承压,如同慢性病一般侵蚀着这家区域性银行的根基。虽然眼下还未到病入膏肓、需要“大手术”的地步,但若放任经营积弊累积,恐怕未来将陷入更加被动的局面。

这份焦虑,并非空穴来风。从长沙银行最新披露的2024年年报和2025年一季报中,我们不难发现一些端倪。机构之家的研究报告指出,今年一季度长沙银行的收入增速显著放缓,不仅逊色于去年同期,甚至低于过往的季度平均水平。盈利表现也出现了波动,究其原因,恐怕要归咎于信用成本的抬升以及部分子公司业绩的下滑。更为严峻的是,长沙银行的资产质量整体承压,频频踩雷,导致不良率和关注率双双上升。这些都预示着,长沙银行的“快乐”之路,或许并没有想象中那么平坦。

增速失速:快乐还能持续多久?

昔日荣光不再:增速放缓的表象与里子

曾经,长沙银行也经历过高速增长的辉煌时期。但如今,这艘大船似乎正在失去动力。2025年一季度,长沙银行的营业收入增速仅为3.8%,远低于2024年的4.6%。如果将时间线拉长,我们会发现,2022年至2024年一季度,长沙银行的营业收入增长率分别为12.0%、12.9%和7.9%。这意味着,长沙银行正以一种“低增长”的姿态迈入新的一年。

这样的数据,无疑给“快乐银行”的品牌形象蒙上了一层阴影。要知道,对于一家银行而言,持续的增长是保持竞争力的关键。增速放缓,不仅仅是一个数字的变化,更可能意味着市场份额的流失,以及未来发展空间的受限。

投资端反噬:债市“当头一棒”敲醒了谁?

收入放缓的背后,是投资端遭受的冲击。如果说利息收入是银行的“基本盘”,中间业务是银行构筑竞争壁垒的“护城河”,那么投资端则更像是一场高风险的“赌局”。在风口之上,投资收益可以带来锦上添花的惊喜;但一旦市场风向逆转,投资端也可能成为拖累业绩的“罪魁祸首”。

2024年,受益于债券牛市,长沙银行的其他非息收入同比大增22.7%。然而,好景不长。进入2025年,市场对经济的乐观预期导致利率债大幅调整,债券投资反而成为了业绩的“绊脚石”。今年一季度,长沙银行的其他非息收入同比下降5.4%,可谓是遭受了债市的“当头一棒”。

这说明,过度依赖投资收益,无异于饮鸩止渴。银行应该将更多的精力放在提升核心业务的竞争力上,而不是寄希望于在变幻莫测的市场中“一夜暴富”。

轻资本战略的困境:中间业务的增长瓶颈

为了摆脱对传统业务的依赖,长沙银行于2022年正式提出了“轻资本战略”,试图通过优化业务结构、提升非息收入占比等方式,实现转型升级。然而,从目前的数据来看,这一战略的实施效果似乎并不理想。

今年一季度,长沙银行的净手续费收入同比增长53.1%,一改2024年-10%的负增长态势。但需要注意的是,这一增长是在过去多年持续低迷的基础上实现的。尤其是在2020年,长沙银行的手续费佣金收入大幅腰斩之后,多年来都未能恢复到过往的高峰水平。而2024年的再次下降,更是给长沙银行的战略执行带来了不小的波折。

这表明,长沙银行在中间业务方面仍然面临着增长瓶颈。如何打破这一瓶颈,是长沙银行实现可持续发展的关键所在。

盈利能力分化:子公司拖后腿?

信用成本侵蚀利润:拨备前净利润的虚张声势

长沙银行公布的财报数据,犹如精心粉饰的舞台,某些指标的光鲜亮丽,掩盖不了背后潜藏的危机。今年一季度,拨备前净利润同比增长7.2%,乍一看似乎形势一片大好。然而,利润总额却出现了0.2%的下降。这一看似微小的差异,实则揭示了一个令人担忧的现实:长沙银行的盈利正在被不断攀升的信用成本所蚕食。

银行的运营,犹如一场风险与收益的博弈。为了应对潜在的坏账风险,银行需要提取拨备,这无疑会降低当期利润。当信用成本不断攀升,即使拨备前净利润表现尚可,最终的盈利结果也可能大打折扣。长沙银行的这一现象,暗示着其资产质量可能存在一定的问题,未来盈利能力或将面临更大的挑战。

少数股东损益骤降:被掩盖的子公司危机

更为值得关注的是,长沙银行的净利润和归母净利润指标也出现了分化。尤其是在近两年,少数股东损益项同比大幅下降(2024年长沙银行合并报表中少数股东损益同比下降78.9%,2024年一季度下降81.7%)。这意味着,部分控股子公司的经营状况可能正在恶化,成为拖累长沙银行整体盈利的“猪队友”。

以长银五八消费金融为例,2023年该公司还实现了净利润6.8亿元,同比增长29.9%。但到了2024年,净利润却骤降至0.34亿元,降幅高达95%!如此断崖式的下跌,无疑给长沙银行的整体盈利带来了巨大的压力。这些子公司的经营困境,不仅会直接影响长沙银行的利润表现,更可能暴露出其在风险控制和业务协同方面存在的问题。

分红率低于同业:慷慨背后的无奈?

在盈利能力承压的背景下,长沙银行仍然公布了分红方案,拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元(含税),对应2024年现金分红率为21.6%,较2023年提高了1.1个百分点。这看似慷慨的举动,实则可能隐藏着一丝无奈。

一方面,分红可以提升股东的回报,稳定投资者情绪。另一方面,与同业相比,长沙银行的分红率仍然存在差距。以近三年累计分红来看,长沙银行该项指标在上市城商行中位列第12,处于中等偏下的水平。这说明,长沙银行在盈利能力和资金实力方面,或许并不足以支撑更高水平的分红。

在盈利能力面临挑战的情况下,维持一定的分红水平,或许是长沙银行为了维护投资者关系,稳定股价所采取的一种策略。但从长远来看,只有不断提升盈利能力,才能真正实现股东价值的最大化。

资产质量亮红灯:踩雷不断,风险几何?

不良率与关注率双升:风险暴露加速

长沙银行的“快乐”故事里,最不和谐的音符莫过于资产质量的下滑。截止今年一季度末,该行不良率为1.18%,较上年末提升1BP;与此同时,拨备覆盖率季度环比下降3pct至310%。数据背后,是长沙银行深陷资产质量承压周期的泥潭,不良贷款上升的压力挥之不去,且拐点遥遥无期。更令人担忧的是,关注类贷款的上升趋势早于不良贷款,早在2022年末,关注率就已从1.48%攀升至2.61%,预示着潜在风险的加速暴露。

不良率的上升,意味着银行的贷款组合中,无法按时偿还的贷款比例增加,直接侵蚀银行的盈利能力。而关注类贷款的增加,则表明未来可能转为不良的风险贷款也在增加,进一步加剧了银行的资产质量压力。长沙银行不良率和关注率的双升,无疑敲响了资产质量的警钟,提示着潜在风险的加速暴露。

恒大、宜华… 长沙银行的“雷区”地图

资产质量恶化的背后,是长沙银行频频踩雷的无奈现实。这些“雷”分布在不同的行业,不同的企业,构成了一张令人不安的“雷区”地图。就在本月12号,长沙银行公告其广州分行卷入的一场保证合同纠纷迎来新进展,与恒大智能汽车(广东)公司对簿公堂,涉案金额高达13.99亿元。而在上月12日,长沙银行公告关于其涉及与宜华生活科技公司、宜华企业(集团)公司等金融借款合同纠纷诉讼事项的进展,涉案金额为借款本金5.9亿元。更早之前,长沙银行还踩雷金旺铋业、新华联等贷款业务。

这些案例表明,长沙银行在信贷风险管理方面存在一定的漏洞。在经济下行周期,一些企业经营困难,偿债能力下降,银行踩雷的概率也会相应增加。但频频踩雷,也暴露出长沙银行在贷款审查、风险评估等方面可能存在不足,未能有效识别和控制风险。

个人贷款与制造业:不良资产的重灾区

从行业分布来看,长沙银行近两年资产压力较大的领域主要集中在个人贷款以及制造业。作为贷款占比超过三成的个人贷款,其不良贷款率从2023年末的1.52%上升至2024年末的1.87%,上升幅度35BP,新增金额超过7亿。在公司贷款领域,制造业不良率从2023年的1.49%跃升至2024年末的2.18%,上升幅度69BP,新增不良金额近4亿。

个人贷款不良率的上升,可能与消费降级、居民收入下降等因素有关。在经济下行周期,部分居民可能面临失业、收入减少等困境,难以按时偿还贷款。而制造业不良率的上升,则可能与行业结构调整、环保政策趋严等因素有关。一些传统制造业企业面临转型升级的压力,经营困难,偿债能力下降。

个人贷款和制造业成为不良资产的重灾区,提示长沙银行需要加强对这两个领域的风险管理,采取更加谨慎的信贷政策,避免风险进一步蔓延。

收编村镇银行:自救还是饮鸩止渴?

宜章长行村镇银行的困境:被收购的宿命

即便身陷业绩增长乏力、资产质量堪忧的窘境,长沙银行依旧没有停下收购村镇银行的脚步。这看似积极的扩张举措,实则更像是“负重前行”。一方面,收购村镇银行可以整合资源,优化网点布局,提升经营效率;另一方面,这也意味着长沙银行需要承担更多的风险,消化更多的坏账。

机构之家注意到,4月25日,长沙银行发布公告称,拟收购宜章长行村镇银行并设立分支机构。这家村镇银行由长沙银行与宜章县电力公司等5家机构于2010年12月共同发起设立,定位于“服务小微、服务县域”,旨在为县域经济发展提供金融支持。然而,近年来,宜章长行村镇银行的经营状况明显恶化,亟需外部力量的援助,这或许是长沙银行最终决定将其收购并改为分支机构的根本原因。

数据显示,2022年,宜章村镇银行的营业收入为0.62亿元,此后逐年下滑,最终跌至0.54亿元。更令人担忧的是,2024年该行已转为亏损,亏损额高达0.2亿元。随着盈利能力的下滑,净资产规模也受到侵蚀,截至2024年末,该行净资产为2.23亿元,为近年来的最低水平。在这样的背景下,宜章长行村镇银行被长沙银行收购,似乎也成为了其“宿命”。

村改支的逻辑:风险防控下的资源整合?

长沙银行积极推进旗下村镇银行改为分支机构,表面上是为了整合资源,优化网点布局。但更深层次的原因,或许是为了防范风险,响应监管的要求。近年来,监管部门对村镇银行的监管力度不断加强,要求村镇银行加强风险管理,规范经营行为。将村镇银行改为分支机构,可以纳入长沙银行的统一管理体系,提升风险防控能力。

从长沙银行的选择来看,体量较小、盈利较差的村镇银行成为了优先收购的对象。这说明,长沙银行在收购村镇银行时,更加注重风险防控,而非单纯的规模扩张。将这些经营困难的村镇银行纳入麾下,无疑会给长沙银行带来更大的整合压力。如何消化这些“不良资产”,提升其盈利能力,将是长沙银行面临的一大挑战。

湘西村镇银行:最后的“希望”?

随着长沙银行不断推进“村改支”的进程,目前该行旗下作为子公司列示的村镇银行仅剩一家,即湘西村镇银行。与前两家被收购的村镇银行不同,湘西村镇银行在体量和盈利能力上均表现出色。截至2024年末,湘西村镇银行的资产总额为152.39亿元,净资产为15.44亿元。2024年,该行实现营业收入5.05亿元,净利润1.45亿元。

湘西村镇银行的良好表现,无疑为长沙银行带来了一丝希望。未来,长沙银行将如何定位湘西村镇银行的角色?是继续保持其独立运营,还是将其纳入“村改支”的计划?这些都将影响长沙银行未来的发展战略。

股票型基金

MORE>-

揭秘中国股市的“缅A”:国家队、规则与散户的博弈

近年来,不少人谈论着“缅A”,却对这个概念知之甚少。实际上,它指的是...

-

黄金期货趋势预测:技术、基本面与市场情绪的综合分析

黄金期货市场波动剧烈,精准预测其走势是众多投资者追求的目标。然而,黄...

-

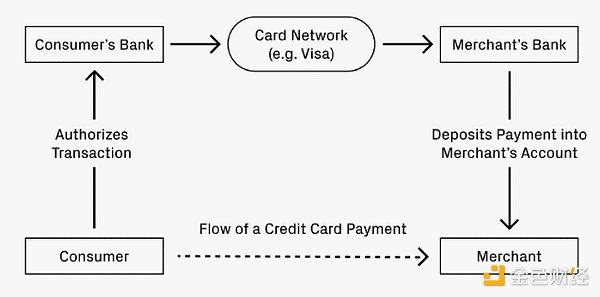

稳定币的未来:借鉴信用卡网络的成功经验

稳定币是近年来最具变革性的支付方式,改变了资金流动的模式,其低廉的跨...

-

ETH 4小时K线图技术分析:短期震荡,谨慎观望

近期ETH价格经历震荡下跌,当前价格在2446.38美元附近运行。4...

-

基金圈大地震!贝莱德、红塔红土同时换帅,背后真相细思极恐!

基金公司高管变动频繁:贝莱德与红塔红土双双换帅近期,基金行业人事...

-

感谢分享石四药集团的公告解读!这篇文章分析得比较全面,结合了资本运作、公司发...

-

感谢分享博时中债5-10农发行A基金的信息!近一年11.23%的收益率看着不...

-

感谢分享ChatGPT的分析,很有参考价值。文中提到的‘拉高出货’和鲸鱼操纵...

-

似水年华 评论文章:金属价格下跌,原因复杂,宏观经济和供需关系是主要因素。区块链技术应用于金属市...

-

跌破10万美元?这波动也太大了!看来特朗普的政策影响比想象中复杂,专家预测更...

- 最近发表

-

- 2025医药基金异军突起:蔡依林、易烊千玺都看好,创新药策略领跑,港股科创板成关键血謎拼圖

- 股市“虚假繁荣”藏隐忧:大盘股护盘难掩空头逆袭,成交量不足需警惕

- 孟耿如关注!美股震荡、孙兴慜赛事:掌握交易真谛,迎接挑战

- 美股震盪避險情緒升,地緣政治推升黃金看漲,國泰金籲配置抗系統風險。

- 金價震盪機遇:懸壺金翁策略、美債殖利率影響與NBA MVP啟示

- 宠物经济万亿商机:源飞宠物营收藏隐忧,蔡力行也关注,威力彩般诱人?

- 有友食品西雅展:鳳爪創新升級,打造國民零食品牌

- 烘焙奧運:中國國際焙烤展揭幕,聖牧塞茵蘇「0芽孢」馬斯卡彭引領清潔標籤革命

- 深交所全球投資者大會:聚焦中國新質生產力,警惕投資風險與挑戰

- 2029加密貨幣:比特幣島興衰、中本聰神話與隱秘圈的覺醒【蘇花公路、fantasy life i】